如何让传统色彩从“文化符号”转化为“设计语言”?如何以现代色彩理论重构东方美学体系?近日,公共艺术学院公共艺术教研室以“传统色彩文化的当代转译”为主题,开展了一场融合教学研讨、课程实践与成果展示的专题活动。活动以《色彩构成》课程为切入点,以“传统色彩的当代转译”为纽带,打通了教学创新与文化传承的双向通道,为传统美学的当代传播探索出可复制的实践范式,彰显了学院在文化传承与创新中的先锋角色。

一.传统色彩在课堂“活起来”

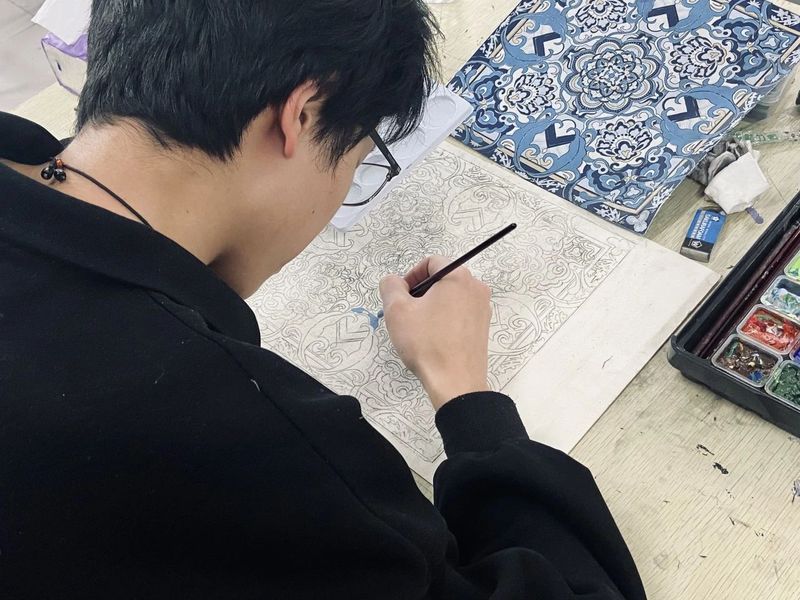

在教学案例展演环节,孙云彤老师呈现了一堂“传统文化符号”主题工作坊。学生需从传统纹样中提取主色调,结合现代审美重新构建色彩矩阵。课堂上,学生们热情高涨,他们仔细观察传统纹样,用心感受色彩的韵味,再运用现代色彩理论进行重构,创造出既保留传统韵味又不失现代感的新色彩组合。孙老师强调:“色彩转译不是复刻色谱,而是用当代媒介重构文化意境。”

二.从课堂作业到文化传播

教研成果展上,400组学生作品形成“传统色彩当代叙事场”,这些作品不仅展示了学生们对传统文化的深入理解与创新应用,更成为连接课堂与社会、传统与现代的桥梁。让传统色彩不再是静止的文化符号,而是成为活跃于现代设计领域中的设计语言,为东方美学的传承与发展注入了新的活力。三.色彩转译的边界与突破

教研室教师讨论中,围绕“传统色彩的创新尺度”引发激烈讨论。教师们围绕着在迅速演变的设计领域展开讨论,他们认为过于保守的诠释可能会使作品显得过时,难以与现代人产生共鸣;反之,过度追求创新则可能导致传统文化的精粹被忽视,从而使作品缺乏文化底蕴。因此,如何在传统与创新之间找到恰当的平衡点,成为了教师们探讨的核心议题。

最终,研讨会达成共识:色彩转译应遵循“三原法则”——原精神(文化内核)、原逻辑(搭配体系)、原情感(集体记忆),在此框架内鼓励技术、材料与媒介的突破。

四.总结

本次活动开创了传统文化传承的动态转译模式,证明文化创新需立足精神内核的现代表达。其价值不仅在于教学成果产出,更在于构建了可复制的文化转译机制——通过建立传统与现代的色彩语法对照系统,为东方美学的国际传播提供了可操作的转译路径,使传统文化真正成为滋养现代设计的活水源泉。