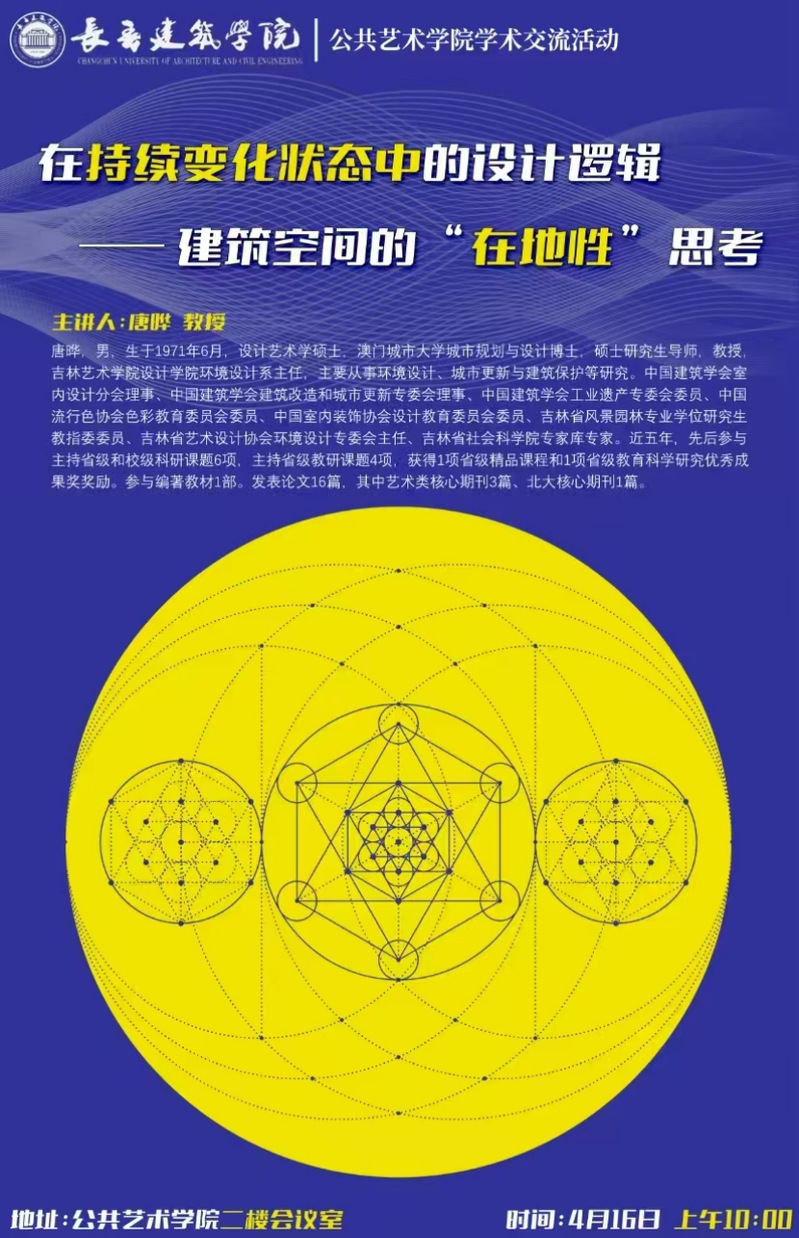

为使我院师生了解学术前沿,增强多学科间的交汇碰撞,营造浓厚的学术交流氛围,公共艺术学院于4月16日上午10点在会议室举办主题为“在持续变化状态中的设计逻辑——建筑空间的‘在地性’思考”的学术交流活动,学院特邀吉林艺术学院环境设计系主任、澳门城市大学城市规划与设计专业博士唐晔教授作为主讲人。参加本次学术交流的有公共艺术学院教师与环境设计、公共艺术、艺术与科技专业部分学生。

会议伊始,唐晔进行了简单的自我介绍,并通过长春水文化生态园、长拖1958工业遗迹公园、长春一汽园区等具有代表性的实际案例引导大家对其背后的艺术设计逻辑进行思考。围绕“场所的表达-文化内涵的在地性”“可持续性的应对-社会属性的在地性”、“文化与原生的传承-形势语言的在地性”、“时空的解构-概念思维的在地性”四个方面展开讲述。

在讲座中,唐晔根据时间脉络为我们梳理解析大量案例,例如:马列维奇的至上主义建筑设计作品、梅尔尼科夫设计的罗斯科夫工人俱乐部、苏维埃宫与都市摩天楼、伊欧凡设计的巴黎博览会苏联馆、莫斯科七姐妹建筑、北京电报大楼、华沙科学文化宫等。通过案例来体会“文化内涵的在地性”。随后,唐晔为我们先后介绍并赏析了福建宁德的竹管垅茶青交易市场设计案例、迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷设计的甘多小学以及越战纪念碑的案例,通过利用当地材料与技术,不再以“功能”为唯一出发点,将特定场地与地域文化作为空间设计生成的回应。

最后,唐晔教授对自己实际项目《延边州三合镇北兴村泉水屯》进行分享,同时作为今天学术交流的总结。

在互动环节,现场师生们的交流分享氛围极其热烈,大家畅所欲言,提出了一系列问题,唐晔为大家进行了详细的解答,与师生深入沟通和交流,使大家受益匪浅。

通过唐晔充实的数据研究与丰富的案例分析为我院师生们带来了一场高质量的学术交流,唐烨从文化内涵、社会属性、形式语言、概念思维四个方面共同探讨了建筑空间的“在地性”思考,这种观念的碰撞为我们未来在环境设计中的全球化与本土化交织的语境中寻找了新的可能性!